Technikkatalog zur kommunalen Wärmeplanung

Hinweis: Das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) bietet seit August 2024 einen bundesweit einheitlichen Technikkatalog zur Wärmeplanung an. Der Technikkatalog der KEA-BW wird deshalb nicht weiter fortgeführt und sollte nur noch für bereits laufende Planungen verwendet werden. Bei Fragen zum bundesweiten Technikkatalog hilf Ihnen das KWW gerne weiter.

> Download Einführung in den Technikkatalog V 1.1 (KEA-BW, Aktueller Stand der Tabellen Januar 2024)

> Download der Tabellen des Technikkatalogs V1.1 (KEA-BW)

Bei Fragen zum Technikkatalog der KEA-BW hilft Ihnen das Team Wärmewende gerne weiter.

Die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA-BW) hat das Fachwissen im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg zusammengetragen. Der Technikkatalog wurde überarbeitet und liegt nun in der Version 1.1 vor. Rückmeldung und Kommentare zum Technikkatalog sammelt und wertet die KEA-BW weiterhin aus.

Im Technikkatalog zur Unterstützung der Kommunalen Wärmeplanung sind Kennwerte und spezifische Investitionskosten etablierter Techniken zusammengetragen. Die Werte stammen aus Literaturrecherchen, aus der Planungspraxis, der Wissenschaft und von Marktakteuren. Die Erstellung wurde durch einen zweiteiligen Beteiligungsprozess von wissenschaftlichen Institutionen, Dienstleistungsunternehmen im Bereich kommunale Wärmeplanung, sowie Verbänden, Kammern und Energieversorgern begleitet. Das Konzept zu diesem Technikkatalog wurde zusammen mit der Dänischen Energieagentur (DEA) im Rahmen des Deutsch-Dänischen Dialogs Wärmewende Baden-Württemberg erstellt.

Grundsätzlich stellt der Handlungsleitfaden Kommunale Wärmeplanung des Umweltministeriums allen Fachplanerinnen und -planern einen standardisierten Lösungsweg zur Erstellung des Kommunalen Wärmeplans vor. Die Anwendung der dort schrittweise beschriebenen Methodik erlaubt eine systematische Erarbeitung der Anforderungen an die Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Wärmeplans nach dem KlimaG BW (siehe auch das dazugehörige Muster-Leistungsverzeichnis der KEA-BW).

Im Technikkatalog zur Kommunalen Wärmeplanung werden die wesentlichen Technologien zur Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wärme, Preisentwicklungen verschiedener Energieträger und CO2, CO2-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung verschiedener Prozesse sowie Angaben zur Effizienzsteigerung in Gebäuden bereitgehalten. Der Technikkatalog soll in folgenden Bereichen zur Anwendung kommen:

Emissionsfaktoren CO₂

- Erstellung der Energie- und Treibhausgasbilanz für das Basisjahr nach Sektoren und Energieträgern

- Energie- und Treibhausgasbilanz im Zielszenario 2040 und Zwischenschritt 2030

- Energie- und Treibhausgasbilanzen von Einzelmaßnahmen in der kommunalen Wärmewendestrategie (Maßnahmenbeschreibungen), CO2-Einsparpotenziale

- Monitoring Zielerreichung, Fortschreibung

Preisentwicklungen für Energieträger und CO₂

- Ausweisung von Eignungsgebieten (Zonierung) für Wärmenetze und Einzelheizungen anhand von Fernwärmeverteil- oder Wärmevollkosten

- Maßnahmenbeschreibung in der kommunalen Wärmewendestrategie (Abschätzung Investitionskosten)

Technologiedaten

- Ausweisung von Eignungsgebieten (Zonierung) für Wärmenetze und Einzelheizungen anhand von Fernwärmeverteil- oder Wärmevollkosten

- Maßnahmenbeschreibung in der kommunalen Wärmewendestrategie (Abschätzung Investitionskosten)

Angaben zu Gebäuden (Endenergieverbrauch)

- Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs durch Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz im Zuge der Potenzialanalyse

- Berechnung des zukünftigen Wärmebedarfs von Gebäuden

- Identifizierung von möglichen Sanierungsgebieten

Exkurs: Mögliche weitere Anwendungsfelder des Technikkatalogs

Die im Technikkatalog zur Kommunalen Wärmeplanung zusammengetragenen Kennwerte und Prognosen erlauben keine unmittelbare Projekt- oder Planungsvorbereitungen für konkrete Projekte, da mindestens notwendige Angaben fehlen, oder Werte nur großskalig zum Zwecke der Kommunalen Wärmeplanung ermittelt wurden.

Die einzelnen Einträge für CO2-Emissionsfaktoren, Preisentwicklungen verschiedener Energieträger und CO2, Technologiedaten sowie Annahmen zu Gebäuden können dennoch zum Beispiel von Vertreterinnen und Vertretern kommunaler Fachabteilungen, Planerinnen und Planern im Auftrag der Kommunen, regionalen Energieagenturen, Energieunternehmen und Weiteren über das Anwendungsfeld kommunale Wärmeplanung hinaus als gemeinschaftliche Planungsgrundlagen genutzt werden. Mögliche weitere Anwendungsfelder des Technikkatalogs können sein:

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten,

- Erstellung von integrierten Quartierskonzepten, insbesondere mit Einschätzung der Wärmenetzeignung des betrachteten Gebiets

- Variantenvergleiche für unterschiedliche Versorgungssysteme

- Machbarkeitsstudien

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen

- Wärmenetz-Transformationspläne

Satzungsmuster Anschluss- und Benutzungszwang

> Das Satzungsmuster kann momentan nur per E-Mail angefordert werden.

Bei Fragen zum Satzungsmuster Anschluss- und Benutzungszwang hilft Ihnen Markus Toepfer gerne weiter.

Eine Satzung mit Anschluss- und Benutzungszwang an ein Wärmenetz in Bestandsgebieten ist politisch und rechtlich durchaus komplex und muss gut vorbereitet sein. Mit unserem Satzungsmuster erhalten baden-württembergische Kommunen Formulierungsvorschläge und Begründungen für die Paragrafen sowie Erläuterungen für die Gestaltungsspielräume.

Wärmeatlas Baden-Württemberg

> Link zur Dropbox mit den Daten des WärmeatlasBW (Dropbox)

> Modellbeschreibung Wärmeatlas (KEA-BW)

Bei Fragen zum Leistungsverzeichnis hilft Ihnen Dorothea Riecken gerne weiter.

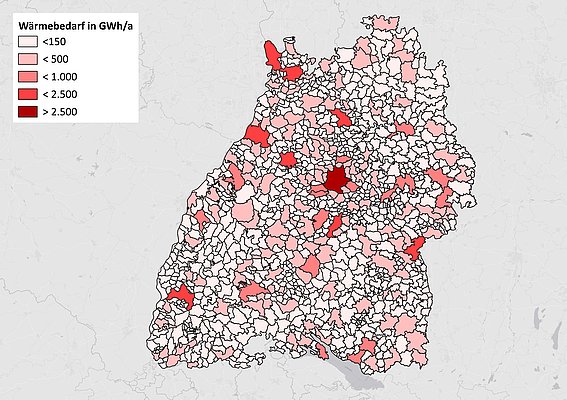

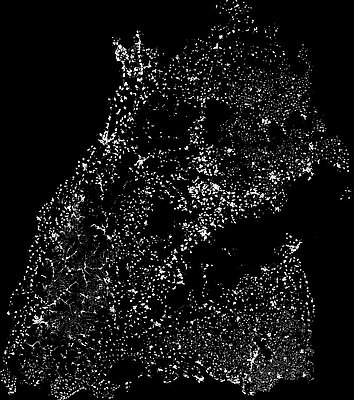

Ab sofort steht der Wärmeatlas Baden-Württemberg auf der Website der KEA-BW kostenfrei zum Download zur Verfügung. Mit dem Wärmeatlas können die Wärmebedarfe in Baden-Württemberg sowohl auf Baublockebene, pro Straßenzug als auch auf Raster- und Gemeindeebene betrachtet werden. Durch diese unterschiedlichen Auflösungen erhalten Kommunen einen Überblick darüber, in welchen Gebieten die Wärmebedarfe besonders hoch oder niedrig sind und können diese Erkenntnisse als Grundlage für die Planung der zukünftigen Wärmeversorgung nutzen. Der Wärmeatlas dient somit als Planungsinstrument und kann unter anderem bei der Identifikation von Potenzialen für den Ausbau von Wärmenetzen und der Erstellung von BEW-Machbarkeitsstudien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus liefert er Kommunen eine Grundlage für die Durchführung der Eignungsprüfung (§14 WPG), die zeitnah mit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetztes verpflichtend wird.

Hinweis: Die zur Verfügung stehenden Werte basieren auf modellierten Daten und können daher von den realen Verbrauchsdaten abweichen. Die vorliegenden Geodaten erfordern zum Öffnen spezielle GIS-Software wie QGIS oder ArcGIS Pro. Daher richten sie sich primär an Nutzerinnen und Nutzer, die bereits Erfahrung im Umgang mit Geodaten haben und über entsprechende Fachkenntnisse verfügen.

Ab Mitte Mai werden diese Daten jedoch auch im Energieatlas der LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) veröffentlicht. Dort werden die Informationen in einem benutzerfreundlichen Kartenreader visualisiert, sodass auch Personen ohne GIS-Kenntnisse auf die Daten zugreifen und sie nutzen können.

Muster-Leistungsverzeichnisse für Machbarkeitsstudie und Transformationsplan (BEW)

> Präsentation zu den Leistungsverzeichnissen für Planerleistungen (KEA-BW)

> Leistungverzeichnisse für Planerleistungen Machbarkeitsstudie (KEA-BW)

> Leistungverzeichnisse für Planerleistungen Transformationsplan (KEA-BW)

Bei Fragen zum Leistungsverzeichnis hilft Ihnen Bernd Riehle gerne weiter.

Im Rahmen des Modul 1 der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) sind Transformationspläne und Machbarkeitsstudien förderfähig. Die hier bereitgestellten Leistungsverzeichnisse bieten eine Orientierung für die Umsetzung.

Die Leistungverzeichnisse für Planerleistungen zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. eines Transformationsplans nach Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) bieten eine Unterstützung zur Auswahl eines geeigneten Planers.

Die bereitgestellten Unterlagen werden bei Bedarf aktualisiert.

Leistungsverzeichnis zur Vergabe und Ausschreibung von kommunalen Wärmeplänen

> Download des Leistungsverzeichnisses (KEA-BW)

> Download der Erläuterungen zum Leistungsverzeichnisse (KEA-BW)

Bei Fragen zum Leistungsverzeichnis hilft Ihnen Markus Toepfer gerne weiter.

Der große Mehrwert des Wärmeplans liegt darin, dass alle Akteure – die Gemeinde, Energieversorger, (Energie-)Unternehmen und die Bürgerschaft – sich mit ihren relevanten Entscheidungen an einem strategischen Fahrplan für die kommenden Jahre orientieren können.

Grundsätzlich stellt der Handlungsleitfaden Kommunale Wärmeplanung des Umweltministeriums allen Fachplanerinnen und -planern einen standardisierten Lösungsweg zur Erstellung des kommunalen Wärmeplans vor. Die Anwendung der dort schrittweise beschriebenen Methodik erlaubt eine systematische Erarbeitung der Anforderungen an die Erstellung und Fortschreibung eines kommunalen Wärmeplans nach dem Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz des Landes (KlimaG BW).

Relevante Planungsgrundlagen zu den Aufgaben im Zuge der Erstellung des kommunalen Wärmeplans, darunter:

- Energie- und Treibhausgasbilanzierung,

- Ausweisung von Eignungsgebieten für Wärmenetze und Einzelheizungen,

- Maßnahmenbeschreibung in der kommunalen Wärmewendestrategie,

- Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs durch Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz im Zuge der Potenzialanalyse sowie

- Berechnung des zukünftigen Wärmebedarfs von Gebäuden

sollen dem Technikkatalog zur kommunalen Wärmeplanung des Landes entnommen werden. Im Katalog werden wesentliche Technologien zur Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wärme, mit deren entsprechenden spezifischen Investitionskosten, Preisentwicklungen verschiedener Energieträger und CO2, CO2-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung verschiedener Prozesse sowie Angaben zur Effizienzsteigerung in Gebäuden bereitgehalten. Die im Technikkatalog zur kommunalen Wärmeplanung zusammengetragenen Daten ersetzen die im Handlungsleitfaden genannten „Technikkennzahlen“ in den Fußnoten und beinhalten weitere Planungsgrundlagen für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans.

Weicht eine Planerin oder ein Planer mit ihren Annahmen von den Vorschlägen des Technikkatalogs ab, sollten diese Abweichungen gegenüber der Kommune begründet werden. Kurz- bis mittelfristige Entwicklungen, wie Preisentwicklungen fossiler Energieträger oder z.B. bei Tiefbauarbeiten, können im Technikkatalog im Vorhinein nur schwer abgebildet werden.

Es ist ratsam, das gesamte Planwerk im Zuge der Wärmeplanung als digitalen Zwilling der Kommune anzulegen. Dies ermöglicht eine Integration in die weitere Stadt- und Infrastrukturplanung der Fachabteilungen, Stadtwerke und Planungsbetroffenen. Zudem kann eine solche digitale Lösung der Öffentlichkeit als Informationsportal zugänglich gemacht werden.

Das bereitgestellte Muster-Leistungsverzeichnis kann durch ergänzende Arbeitspakete der kommunalen Verwaltung erweitert, bzw. detailliert werden. Ebenso können Unterpunkte gestrichen werden, wenn vergleichbare aktuelle Ergebnisse bereits vorliegen.

Die Aufstellung des kommunalen Wärmeplans erfolgt unabhängig von Interessen wirtschaftlich orientierter Akteure, v.a. bei der Umsetzung des Wärmeplans.

Bei der Erhebung und Verarbeitung der zu sammelnden Daten sind die Vorgaben an den Datenschutz einzuhalten (siehe hierzu auch § 27 Absatz 5 und § 33 KlimaG BW).

> Das Vertragsmuster kann momentan nur per E-Mail angefordert werden.

Bei Fragen zum Vertragsmuster Abwärmenutzung hilft Ihnen das Team Wärmewende gerne weiter.

Der Versand umfasst ein Vertragsmuster für die Abwärmeerschließung aus dem Gewerbe in Wärmenetze und eines für die Abwärmenutzung in Abwasserkanälen und Kläranlagen.

Muster Projektskizze zur Beantragung einer Bundesförderung für effiziente Wärmenetze Modul 1 Machbarkeitsstudie

> Download der Muster-Projektskizze (KEA-BW)

> Download der Erläuterungen zur Muster-Projektskizze (KEA-BW)

Bei Fragen zum Leistungsverzeichnis hilft Ihnen Bernd Riehle gerne weiter.

Die Projektskizze ermöglicht eine Förderung von 50% für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zum Aufbau eines neuen Wärmenetzes für die HOAI Leistungsphasen Grundlagenermittlung (für den Netzbereich) und eine eingeschränkte Vorentwurfsplanung für die Wärmeerzeugung. Mit dieser Machbarkeitsstudie können Kommunen die Wirtschaftlichkeit eines für Wärmenetze geeigneten Gebiets nach einer Wärmeplanung mit einem Dienstleister ausarbeiten. Das Ergebnis dient zur Anfrage von Wärmenetzbetreibern, welche in einem weiteren Antrag zum Modul 1 Machbarkeitsstudie eine Entwurfs- und Genehmigungsplanung erstellen und den Aufbau des Wärmenetzes umsetzen.

Erdwärmesonden-Potenzial für die Kommunale Wärmeplanung

> Das Erdwärmesonden-Potential kann momentan nur per E-Mail angefordert werden. Vorher muss die folgende Nutzungsvereinbarung unterschrieben an Markus Toepfer gesendet werden.

> Nutzungsvereinbarung Erdwärmsondenpotential (KEA-BW)

Bei Fragen zum Satzungsmuster Anschluss- und Benutzungszwang hilft Ihnen Markus Toepfer gerne weiter.

Bei der Ermittlung des technischen Potenzials von Erdwärmesonden für die Kommunale Wärmeplanung wurden maßgeblich die Restriktionen berücksichtigt, die dem Informationssystem Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg ISONG des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau zugrunde liegen. Hierbei handelt es sich um Bohrtiefenbegrenzungen aufgrund des Grundwasserschutzes. In Gebieten, in denen sulfatgesteinsführende Formationen im Untergrund verbreitet sind, wurde das Potenzial nur bis zum Top der jeweiligen Formation berechnet (weitere Bohrtiefenbegrenzungen). In Gebieten, in denen Erdwärmesonden-Bohrungen aufgrund von komplexen geologischen Verhältnissen und möglicher Gefahren im Einzelfall zu beurteilen sind, wurde kein Potenzial berechnet (Ausnahme bilden Teilflächen dieser Gebiete, in denen eine unkritische Bohrtiefe angegeben werden kann). Die geologischen Daten haben eine Unschärfe und sind nicht flurstücksscharf.

Weitere Restriktionen bestehen im Zusammenhang mit Schutzgebieten und Zustrombereichen genutzter Grundwasserfassungen. Der zugrundeliegende Datensatz der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete wurde von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bezogen. Zu beachten ist, dass Wasser- und Heilquellenschutzgebiete Änderungen unterliegen können.

Über die konkrete Genehmigungsfähigkeit von Erdwärmesonden-Vorhaben entscheidet jeweils die zuständige Genehmigungsbehörde (Umweltamt des jeweiligen Stadt- oder Landkreises). Daher ersetzt die hier vorgestellte Methodik zur Potenzialabschätzung weder eine sorgfältige Antragsstellung noch die behördliche Prüfung der Genehmigungsfähigkeit im Zuge eines Genehmigungsverfahren

Bundesweiter Leitfaden zur Wärmeplanung nach Wärmeplanungsgesetz

> Download des Leitfadens (KWW Halle)

Durch Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetz (WPG) sind bundesweit alle Kommunen dazu verpflichtet eine Kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) einen Leitfaden zur Durchführung von Kommunalen Wärmeplanungen nach Wärmeplanungsgesetz erstellen lassen. Dieser wird gemeinsam mit einem Technikkatalog durch das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende Halle bereitgestellt.

Leitfaden zur kommunalen Wärmeplanung nach KlimaG BW in Baden-Württemberg

> Download des Leitfadens (KEA-BW)

Für Wärmeplanungen in Baden-Württemberg, die noch nach dem bestehenden KlimaG BW vorgenommen werden, sollte der Leitfaden zur Kommunalen Wärmeplanung des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und der KEA-BW angewandt werden.