Was ist das GEIG?

Das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastruktur-Gesetz regelt die Schaffung von vorbereitender Leitungsinfrastruktur und Ladeinfrastruktur an bestehenden und zu errichtenden Wohn- und Nichtwohngebäuden. Damit soll ein Beitrag zur flächendeckenden Ausstattung mit Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Fahrzeuge geleistet werden.

Das GEIG setzt die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie EPBD in nationales Recht um.

Was ist die EPBD?

Die Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) ist eine europäische Richtlinie, die die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden regelt - seit 2018 umfasst sie auch Vorgaben für die Schaffung von Leitungs- und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an Gebäuden. 2024 wurde eine überarbeitete Version der EPBD verabschiedet. Wie jede EU-Richtlinie, muss sie in ihrer neuen Form in nationales Recht übersetzt werden. Dies betrifft in Deutschland, neben anderen Rechtsakten, auch eine Novellierung des GEIG, die bis spätestens Ende Mai 2026 erfolgen muss.

Was bedeutet die anstehende Novelle des Gesetzes?

Es ist damit zu rechnen, dass die bisherigen Vorgaben im GEIG mittelfristig an die neuen Vorgaben aus der EPBD angepasst werden. Dies bedeutet eine Verschärfung der aktuell geltenden Vorgaben im GEIG. Grundsätzlich wäre auch eine strengere Umsetzung der europäischen Mindestanforderungen aus der EPBD möglich. In jedem Fall ist zu empfehlen, den Ausbau von Leitungs- und Ladeinfrastruktur großzügig zu planen: Bei einer Umbau-Maßnahme ist es praktischer und kostengünstiger die Vorinstallationen schon umfassend vorzubereiten als später einzeln nachzurüsten.

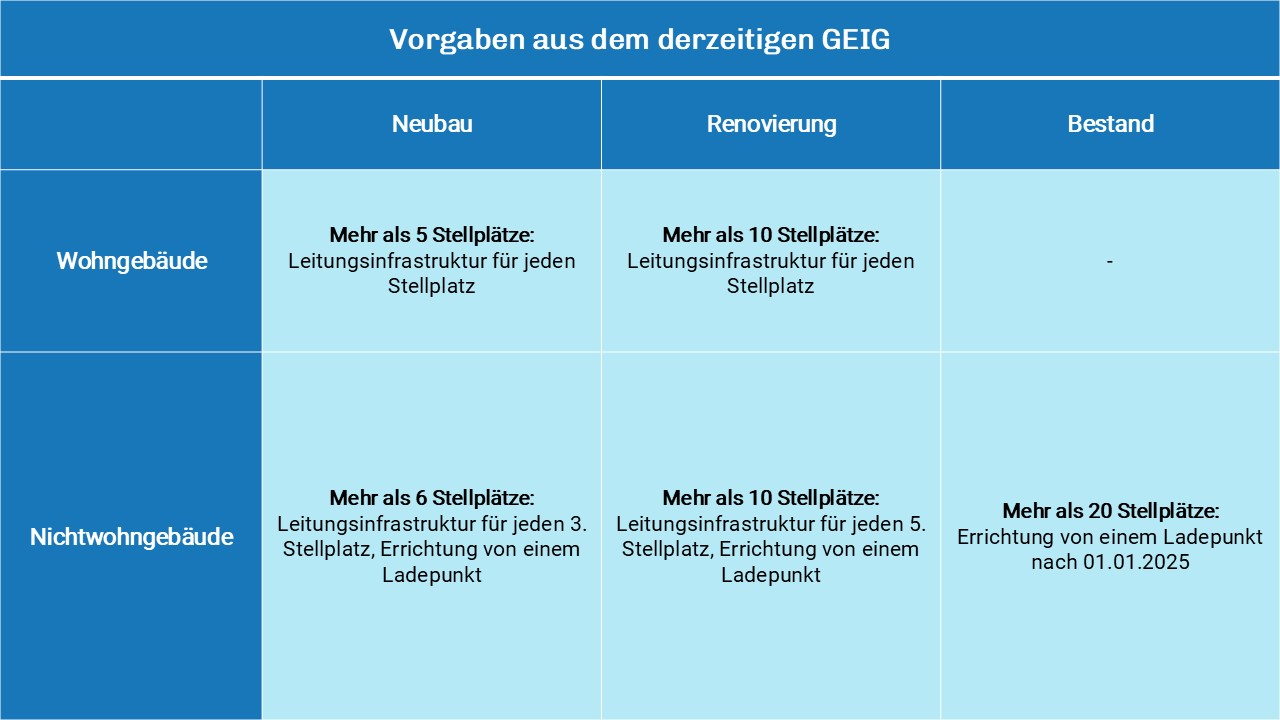

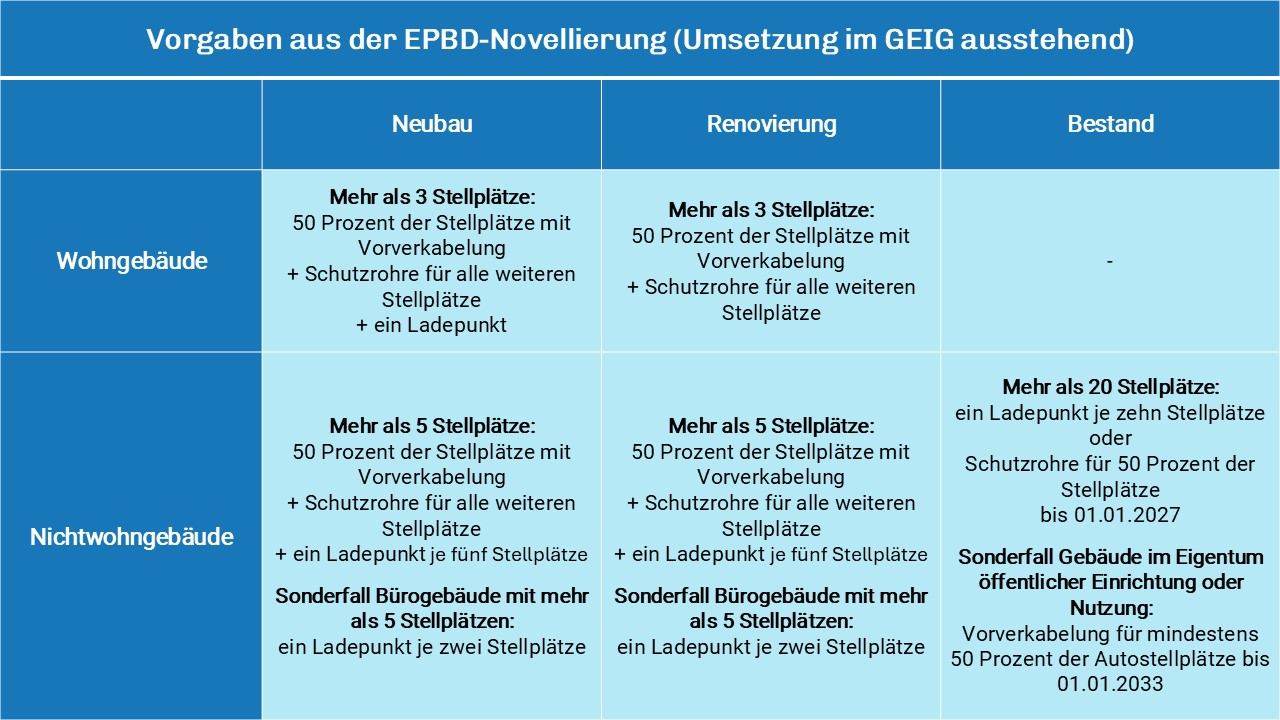

Welche Pflichten ergeben sich wann für wen?

Adressaten des GEIG sind die Gebäudeeigentümer. Aus den Regelungen ergeben sich unterschiedliche Vorgaben, abhängig von mehreren Faktoren: Handelt es sich bei der Immobilie um ein Wohngebäude oder ein Nichtwohngebäude (Büro, Gewerbegebäude, …)? Wird ein neues Gebäude gebaut, wird ein bestehendes Gebäude renoviert oder wird keine Veränderung am Bestand vorgenommen? Wie viele Stellplätze gehören zum Gebäude? Ist bereits Leitungsinfrastruktur vorhanden?

-

Zur Übersicht

-

Mehr zu Gebäude-Sanierungen bei

Materialien

-

Kompletter, aktueller

-

Kostenloses Fuhrpark-Tool mit

-

Handreichung der Energieagentur RLP

-

Video-Vortrag der Energieagentur RLP

Das GEIG macht Vorgaben zum Aufbau von Leitungs- und Ladeinfrastruktur:

Die Grafiken stellen für die einzelnen Fälle die bereits derzeit gültigen Vorschriften aus dem GEIG und die in der EPBD vorgesehenen Ergänzungen dar. Für eine langfristigere Planung ist es sinnvoll, sich an den EPBD-Vorgaben zu orientieren.

Leitungsinfrastruktur

Als Leitungsinfrastruktur wird die Gesamtheit aller Leitungsführungen zur Aufnahme von elektro- und datentechnischen Leitungen vom Stellplatz über den Zählpunkt eines Anschlussnutzers bis zu den Schutzelementen definiert. Es handelt sich dabei um Leerrohre, Kabelschutzrohre, Bodeninstallationssysteme, Kabelpritschen oder vergleichbare Maßnahmen. Umfasst sind dabei mindestens auch der erforderliche Raum für den Zählerplatz, der Einbau intelligenter Messsysteme für ein Lademanagement und die erforderlichen Schutzelemente.

Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur im Sinne des GEIG wiederum meint, abweichend von der oftmals im allgemeinen Sprachgebrauch üblichen Definition (die auch den Ladepunkt selbst umfasst) lediglich die Summe aller elektrotechnischen Verbindungen, Mess-, Steuer- und Regelungseinrichtungen, einschließlich Überstrom- und Überspannungsschutzeinrichtungen, die zur Installation, zum Betrieb und zur Steuerung von Ladepunkten für die Elektromobilität notwendig sind.

Vorverkabelung

Mit der EPBD wird noch eine weitere Pflicht zur Vorverkabelung eingeführt. Dies umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Errichtung von Ladepunkten zu ermöglichen, einschließlich Datenübertragung, Kabel, Kabelwege und, soweit erforderlich, Stromzähler. Zudem wird mit der EPBD (unter Verweis auf die Definition in der Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe – AFIR) der Begriff des Ladepunktes strenger definiert. Ausgenommen sind nun Vorrichtungen mit einer Ladeleistung von höchstens 3,7 kW, deren Hauptzweck nicht das Aufladen von Elektrofahrzeugen ist.

-

Was ist bei Renovierungen zu beachten?

Im GEIG ist weiterhin definiert, dass die Vorgaben im Falle einer Renovierung nur greifen, wenn es sich dabei um eine "größere Renovierung" handelt, bei der, so die Definition, mehr als 25 Prozent der Gebäudehüllen-Oberfläche renoviert werden. Dies sind zum Beispiel die Fassade, Außenwände, Außenisolierungen und das Dach. Ausweislich der Gesetzesbegründung zum GEIG liegt eine Renovierung nur dann vor, wenn die vorgenommene Maßnahme zu einer unmittelbaren Beeinflussung des Wärmeenergiebedarfs des Gebäudes führt. Eine solche Maßnahme wäre zum Beispiel eine Erneuerung des Außenputzes der Fassade. Ein Neuanstrich der Außenwand oder reine Putzreparaturen an beschädigten Stellen würden keine größere Renovierung darstellen.

-

Welche Ausnahmen gibt es?

- Nichtwohngebäude, die sich im Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen befinden und überwiegend von diesen selbst genutzt werden;

- wenn die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur bei einer größeren Renovierung an einem bestehenden Gebäude die Gesamtkosten der Renovierung übersteigen;

- wenn im Rahmen einer größeren Renovierung an einem bestehenden Gebäude die Kosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der Gesamtkosten der Renovierung übersteigen.

- Quartierslösungen: Eigentümer, deren Gebäude in einem räumlichen Zusammenhang stehen, können die erforderliche Leitungs- und Ladeinfrastruktur gemeinsam durch an einer geeigneten Stellplatz-Anlage errichten. Eine solche Quartierslösung kann auch von einem Eigentümer mehrerer Gebäude in einem räumlichen Zusammenhang genutzt werden. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass mit der EPBD die Regelungen im Vergleich zum bisherigen GEIG mehr Installationen vorschreiben. Dies ließe sich auch mit einer Quartiersgarage umsetzen.

- Parkplätze ohne Gebäudebezug sowie unbeheizte Gebäude (wie z.B. viele Parkhäuser) sind von der Regelung nicht betroffen.

- Nichtwohngebäude, die sich im Eigentum von kleinen und mittleren Unternehmen befinden und überwiegend von diesen selbst genutzt werden;